Movie Maniacs

|

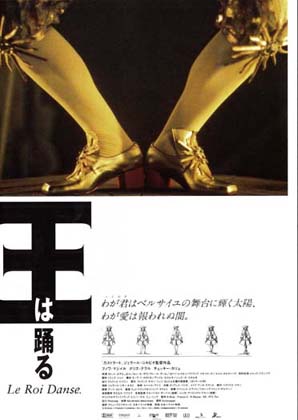

王は踊る un

film de 監督 ジェラール・コルビオ 主演 ブノワ・マジメル 2001 12/20 |

この夏、本当に久しぶりに…およそ1年半ぶりくらいで見に行った映画がこの「王は踊る」。

ジェラール・コルビオの最新作で、太陽王と謳われたルイ14世と、宮廷付きの音楽家リュリとの禁断の愛…、と聞けば見に行きたくなるのも無理はないだろう。

本当に、ジェラール・コルビオは、題材の探し方、とらえ方が殺人的に上手だ。

前作はオペラの創生期バロックオペラの時代、そして今回はバレエの創生期、バロックダンス…と、魅力的な題材選びには、文句のつけようがない。

最近は時間がなく、とても映画を見ている暇がないというのに、何をおしてでも行こうという気になったのは、ひとえにこの題材の料理の仕方、以外にあるまい。

***

ジェラール・コルビオという名を初めて知ったのは、「仮面の中のアリア」(88)というオペラ・バトル映画とでも言うべき作品で、これは、オペラ版ロッキーというか、オペラのアリアを題材にしながら、血涌き肉踊る、はらはらどきどきのエンターテインメントになっていて、とても驚いたのでその名を覚えたのだった。

監督はベルギー出身で、作品もベルギー製と、大変珍しい国の映画なのだが、この作品はアカデミー賞の外国作品にノミネートされ、それで日本でも公開されたものだろう。

或いは、やはり抜群のストーリーテリングが興業にじゅうぶん値すると判断されたのかもしれない。

しかしジェラール・コルビオの名が、日本で一躍メジャーになったのは、次の作品「カストラート」(94)においてだと思う。

バロックオペラという、非常に魅力的な時代背景と、カストラートというセンセーショナルで神秘的な題材を選び、それだけで、つまり、題材の選び方だけでもう、期待が高まる、といったタイプの企画の勝利といったような作品だった。

綿密な時代考証や、カストラートの声の再現など、話題性もじゅうぶんで、公開時には大変な話題になった。

ただ、題材がこれほど魅力的なのに、ストーリーが通俗的というか、食い足りない部分があったのは、これもコルビオの特徴なのかもしれない。

***

「王は踊る」を見ると、実は、この「カストラート」における、スター歌手とそのスターを支える裏方、という図式の対立が、より鮮明に浮かび上がって来て、この二つの作品が、通底するものであることがよく分かる。

ルイ14世は、のち太陽王として歴史上でも名の聞こえた王になるが、若い時分は、母と宰相によって政治の実権を握られ、彼自身は政治に参加することを許されなかったらしい。

その代わりというのか、王はダンサーとして、舞台で踊りを踊っていた、らしい。

当時、ダンスというのは、上流社会の男子のたしなみであって、舞台で踊るという事は、重要な自己表現であったらしいのだ。

私はルイ14世が踊りを踊っていた、という事実をまったく知らなかったので、とても奇異な感じがしたのだが、時はあたかもバロックダンスの創生期、オペラと同じく、当時の宮廷では、それらは、今の者には想像がつかないほど重要な祭礼であったのだろう。

バロックダンスというのは、今のバレエの前身で、ダンスがバレエとして(基本的なポジションなどが)体系的に出来上がる以前の、バレエの基本というか、バレエのもとになったダンスのことである。

映画は、バレエ以前のダンスを再現していることでも話題になったようだ。

いっぽう作曲家リュリは、音楽史にも名が残っているバロック期の音楽家だ。

若いころルイと出会い、以後宮廷音楽家として、太陽王が踊る時の伴奏曲をはじめ、フランスの、あらゆる宮廷音楽を担当した。***

一言でいうと、この映画におけるリュリは、王の腰ぎんちゃくである。

今風にいうと、追っかけというのか。

王に憧れ、王に近づき、王の側にいて、ただひたすら王を崇める。

時には卑屈に仕事をもらい、時には強制的に指揮棒を振らされる。しかし彼の態度は、ただ盲目的に王を崇め、生涯まとわりついて、王の威光にあやかっているだけ。

それしかない。というか、それ以上のものは何もない。

自分の音楽という、神から与えられた才能があるはずなのに、そこに生きがいを見出したわけではなく、それを自己の表現とする意志もなく、ただ王を喜ばせるため、ただ王から離れたくないため、王に愛想をつかされないため、それだけのために自分の才能を使う。

それは、果して音楽家、あるいは芸術家としてあるべき姿なのだろうか。

リュリは、王を何故、ああまで崇め奉るのだろうか。

王は若いころ、政治に参加出来ず、母と母の愛人に権力を握られ、母に対して複雑な感情を持っていた。

王という絶対的な権力を持ちながらも、人間的な悩みや苦しみをそれなりに抱えていた。

しかし、リュリはそんな王の人間的な苦悩は、一顧も顧みない。

リュリは、王が、国で一番の権力を持ち、皆に崇拝され、憧れの的である、…それだから王を愛するのである。

王の人間ではなく、王という権力の象徴、人々の頂点にいる者、それを愛しているのだ。

そして自分がその側にいることで、王の権力の威光を少しでも浴びられることに満足している。

自分が王になれない代わりに、王の側にいることで、その威光のおこぼれにあずかっていたいのだ。

私には、映画のリュリは、そのような卑屈な精神の持ち主のように感じられたのだった。

王に対して、彼は、どうやら同性愛的な感情をも抱いていたらしい。

しかし、それよりもはるかに、リュリは、王の、王という職業に愛情を抱いていた、と見える。

今でいうとちょうど、少女が、女性歌手に憧れ、その歌手と同じような恰好をして同化したがる、というような現象と一致するのではないかとも思える。

それは、その憧れの、突出した人間には決してなれない凡な人間の、心のあがきのように、私には映った。

自分は突出した人間にはなれないから、身近にいる、カリスマ的な者に自分の理想のすべてを託すのである。

思えば、悲しい話ではないか。

映画が進めば進むほど、リュリに対して、情けない思いが脹らんで行く。

なんと情けない人間だろうか、自分の才能に感謝し、それを出来る限り発揮し、奏でたい音楽をいつも奏でることが出来る自分の身分に満足していれば、それこそが幸福なのではないのか、

それなのに彼はそんな自分のことをまるで斟酌せず、ひたすら王の機嫌を取り、王のご機嫌を伺い、王に取り入ることしか考えていない。

戦場に赴き、前線にいる王は、そこに愛人も連れて来ている。

前線でありながらテントで愛人と同衾する。

リュリも戦場に来ていてその、王の愛人との一夜に、ころあいを見計らって、音楽を奏でるのだ。

当時はカセットなどないから、ムードミュージックが必要な時は、このように指揮者とオーケストラを同伴させていたのである。

王の夜の音楽を奏でなければならないリュリの苦悩。

しかし、苦悩すればするほど、彼は道化と化して行く。

確かに王の寵愛を受けなければ、当時の音楽家も、モリエールのような劇作家も、王家の財力で養われていたのだから、王から信任を得られなければ、彼らは生きていくすべがない。

彼らが王に気に入られようと躍起になるのは、自然な姿なのかもしれない。

芸術家はすべて、王を崇め、王の機嫌を取るのが職業なのだ。

***

しかしそんな卑屈なリュリを、リュリが自分を慕うその真の動機も分かっているかのように、王は、いつしかリュリに対して冷めていたのだった。

ただ自分のご機嫌取りにしか関心がないリュリを、王は冷めた目で見ながら、切り捨てることもせず、ただ黙認する。

それは切り捨てるよりも残酷なことだったかもしれない。

どれだけ崇めても、王の歓心をかうことの出来なくなったリュリは、失意のどん底で世を去る。

リュリが、自分というものを持っていたら。

ご機嫌取り、という身分でいながらも、自分の役回りの中で出来る限りのことをし、精進していたら、もっと王も彼を認めただろうに。

なんと勿体無い人生の使い方をしたものだろうか。

この映画は、宮廷音楽家の、太陽王への禁断の愛、などという耽美な物語では決してなく、憧れが強すぎたあまり、追っかけしかすることが出来なくて人生を無駄にした男への、辛辣な批判であったような気がする。

***

「カストラート」は、スターとして輝き続ける弟に対し、彼を輝かせ、マネージメントし補佐する兄の、弟への複雑な感情が描かれていた。

決してスターにはなれない兄は、ある方法でそれを解消し、弟との同一化を成功させる。

それは、子供を残せない弟に代わり、自分が弟の子種を提供する、という方法なのだ。

彼らは、兄弟ゆえに、2人でひとつの幸福を手に入れられたということだったのだろうか。

ジェラール・コルビオの脚本の食い足りなさを感じたが、しかしあるいは、案外とても深い意味が、そこにあったのかもしれない。

太陽王を演じたブノワ・マジメルという俳優を初めて知ったが、王をカリスマ性たっぷりに演じていて、なるほどルイ太陽王がこのような人物だったのなら、後の世にも語り継がれるほどの魅力に溢れた王だったのだという、説得力があった。

彼が踊るバロックダンスも、バレエを見なれた現代人には奇異に映るが、バレエとして確立される直前の様式が分かり、興味深い。

むつかしいダンスをマスターした俳優はえらいと思ったが、このダンス、ただ立っているだけ、という部分もあり、だいぶ、踊る人物のカリスマ性を強調するためのもののようだ。

ブノワ・マジメルがそうして踊る場面では、どこか、ジョルジュ・ドンを思わせるものがあり、またどういうわけか、私は、フィギュアスケートの選手フィリップ・キャンデローロを思い起こしもした。

凛として自己の責務に耐える。

そういう人物はいつの日も美しい。