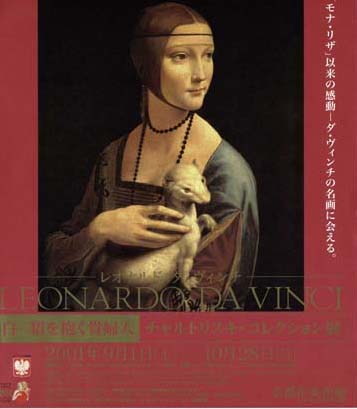

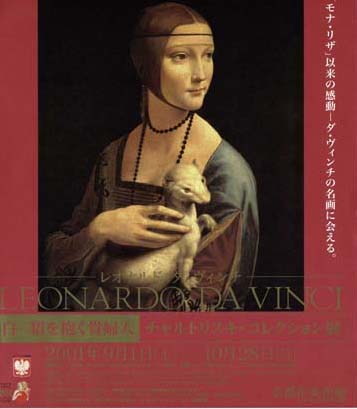

レオナルド・ダ・ヴィンチ

LEONARDO DA VINCI

白貂を抱く貴婦人/チャルトリスキ・コレクション展

2001年9月1日〜10月28日

京都市美術館

10/24

レオナルドの、このチェチリア・ガレラーニの肖像の存在を知ったのは、「モナリザ」が日本に来た頃だから、もう20年以上も前のことになるだろう。

「モナリザ」の来日は、当然のこと大評判となり、様々な出版が行なわれてレオナルド特集が組まれ、その中のアサヒグラフだかを私は買ったのだったが、そのアサヒグラフのレオナルド特集に、この絵の図版が、その他のレオナルドの絵と共に紹介されていたのだった。

一目見て、その清純な容貌、済んだ瞳、少しだけ微笑んでいるような小さな口元などが、手に抱いた白い貂と、顎を通る不思議な髪形と、どこかあちらの方を一心に見つめているその目の方向に何があるのか、そんな絵に込められた不思議と共に、強く印象に残ったのだった。

そのころレオナルドと言っても、殆ど彼の作品については知らなかったと思う。

絵画そのものに関しても、少しずつ興味を持ち始めたという程度に過ぎなかったような気がする。

そしてモナリザ展は、まだまだ学生だったはずの私は、遠くまでわざわざ見に行くほどの興味もなかったので、そのアサヒグラフでレオナルドという画家を改めて勉強したと言っていいだろう。レオナルドがこんな可憐な絵を描いていたのか…、というのがその時の、この絵を見た感想だったような気がする。

絵のモデルは、当時ミラノで権勢を誇っていたロドヴィコ・イル・モーロ(スフォルツァ)の愛人チェチリア・ガレラーニ、彼女はこのレオナルドの絵のモデルになった時、10代だったと伝えられる。

レオナルドは当時職を求めて日の出の勢いのミラノの宮廷にいた。

ミラノ時代の作品として、有名な「最後の晩餐」がある。ロドヴィコのため、様々な武器を考案し、宮廷の催しを考えたりと、ミラノの宮廷で過ごすうち、ロドヴィコのお気に入りのチェチリアの肖像を描いて欲しいとの依頼を受けたのだろう。

華やかなミラノの宮廷を今に伝えるような、華ある肖像画だと思う。

***

しかし、この作品は、田中英道によると、レオナルドの手が入っているのは40%ほど、かつては背景が描かれていたらしいが、のち黒く塗りつぶされてしまった。

また、補筆のあとが多くあり、人物の輪郭や、頭髪も変えられているという。恐らく未完成であったものを弟子たちが仕上げたのだろうと、田中氏は述べている。

(ただ顔、手、てんの上半身などはレオナルドの手になるそうだ)

そのような事情を知ってしまうと、何となくがっかりしてしまうのも事実だけれど、それでもこの肖像に描かれている女性の優美さは、人を惹きつけるに充分なものがある。

補筆にせよ、もしくはたとえレオナルドの筆になるものではなかったとさえしても、恐らくこの絵は歴史に残り、そして私たちの目を喜ばせていたはずだと、私は信じるのだ。

無名の画家の絵でも、たった一枚の傑作が絵画史に名を残す場合もある。

きっと、「白貂を抱く婦人」もそういう一枚になっていただろうと、私は思う。それほど、静謐で、何気ない肖像に見えながら、この作品の印象は意外と強く、見る者を捉えて放さない、つきない魅力を持っていると思うのだ。

レオナルドの油彩が日本で公開されるのは「モナリザ」以来、たとえ補筆であろうと、レオナルドの油彩が世界でも10点程度といわれるのだから、その価値は計り知れない。

つい去年、フェルメールの「青いターバンの少女」をこの目で見たばかりだというのに、同じ目で、こんなに早くレオナルドを見られるとは、その幸運に心が踊る。

フェルメールも貴重だけれど、やはり時代的に、クアトロチェントの油彩画というのは、それだけで貴重なものだ。

***

今回、唐突という感じで、突然、京都の地方新聞にその広告が掲載され、とても驚いた。

あまりに突然だったからで、もしそれが東京で公開されるのだったらそれなりにもっと事前に話題になっていたかもしれない。こんな重要な作品がなぜ京都で真っ先に、ひっそりと?

そんな疑問が横溢したけれど、それから新聞、テレビ、バスの宙吊り広告、あらゆる京都のメディアがこの展覧会の宣伝を始めて、改めてこの作品の貴重さと、そして東京より早く見られるのだという喜びで、私の胸は否応なく高まっていった。

「聖母子」

ヴィンチェンツォ・カテーナ

さてこの絵を蔵するチャルトリスキ美術館のもとになったチャルトリスキ家は、ポーランドの名家だという。

王族ではないらしいが、貴族でもかなり高位だったようだ。

「白貂を抱く貴婦人」は、18世紀にチャルトリスキ皇太子によって(フランスから)買われ、母に献上されたと言うことで、チャルトリスキ家は、当時の他国の貴族や王族と同様、芸術を愛し、多くの美術工芸品を収集したことで美術品を沢山所蔵したのだろう。

そしてそれをもとにして美術館が出来たということだろう。今回の展覧会は、このポーランドの名家チャルトリスキ家のコレクションとして、開催された。

ポーランドは、今は社会主義圏の国だが、東西に国境を接していたため、昔から簒奪や略奪などの過酷な歴史を経て来た。

けれども他のヨーロッパ諸国と同じように、ポーランドにもこのように貴族がいて、美術・工芸品を収集する趣味を持っていたのだ。

展示されている工芸品は、陶器や、宝石箱、甲冑など、それらは収集品というより、貴族であるチャルトリスキ家が実際に使用していた実用品ではなかっただろうか。

そんな所にも、貴族の豪奢な生活が何となく偲ばれた。そして、その絵画のコレクション。

私は、ルネサンス期の絵が好きなので、「白貂」以外の絵画にももしかしたら掘り出し物があるかな、と密かに楽しみにしていたのだったが、展示されていた絵画は、ほとんどが無名の画家ばかりだった。

僅かに知っている名前は、カルロ・クリヴェリ、ディルク・パウツ、*クラナハ(父)といったところ。* しかも、クラナハ(父)は工房作品

その殆どが、「1416年の画家」とか、「女性半身の画家」とかいう呼び名でしか、表示されていないのだった。

「聖アントニウスと聖ルチア」

カルロ・クリヴェリ

私たちが知っているルネサンス期の画家の名前など、実際に活躍した画家たちの、ほんの一握りでしかないのだと知らされた。

随分、沢山の画家の名前を覚えたし、だからルネサンス時代にいた画家は大体知っている、なんて思っていたけれど、そういう風に名前の知られた画家は本当に大家で、彼らは氷山の一角だったのだ。

そして、そういう知られざる画家を集め続けたチャルトリスキ家の人々にも思いが行く。

おもだった画家の有名な作品は、やはりフランスやドイツなど、メジャーな国の、もっと裕福な貴族が買い上げていたのだろう。

失敬な言い方だが、辺境の貴族には、そうしたきらびやかな作品は集まらなかったのではないだろうか…とは言っても、ライモンディの銅版画(エングレーヴィング)は立派なもので、あのマネの「草上の食事」のもとになった版画も展示されていた。

版画は職人的な高技術が必要で、見ていてとても楽しいし分かりやすい。

それは収穫の1つだった。

さて、「白貂を抱く婦人」は、別室に1つだけが特別な形で展示されていた。

見る人が多いので、白い柵がしてあり、絵の前へ行くまでに、その柵に従ってぞろぞろと往復していかなければならない。

絵の両脇にはガードマンがおり、物々しく見張っている。展示されている部屋に入っても、目的の絵に着くまで時間がかかるため、そこここに絵の解説がされている。

それを見ながら、順番を待つというだんどりになっている。絵はガラスケースに入れられ、真ん前にも柵がしてあるので、近くによってまじまじとは見られない。

通常の展示よりやや上方に掲げられ、見上げながらの鑑賞だ。絵を見るということでは、悪条件の中での鑑賞だった。

***

もう少しディテールをゆっくり見たい、と思っていたら、横のガードマンが、あまり柵から身を乗り出さないでくださいと私に注意する。

いつの間にか、すごく身を乗り出していたらしい。

とても恥かしかった。かなりの人がそうだったが、私も一巡して見ただけでは何となく物足りなかったので、再び絵の前に行って列に並び、二度絵の前に立った。

それでも落ちついて見られたかどうか。

悪条件の中だった。気持を落ち着けて、無心で見られたとは到底思えない。背景はレオナルド以外の人が塗った黒。

ディテールは、画面が暗くてほとんどよく分からない。

美術の本や印刷でははっきり写っている右手の端や、左手などは、目を凝らしても殆ど肉眼ではよく見えない。

その部屋に入り、遠くから一望して、最初に思ったのは手の大きさだった。

この絵は確かに手が異様に大きいとされる。

顔や、身体のサイズに比べ、手が大きく描かれているのだ。腕に抱くてんを強調するためかもしれない。

それはレオナルド特有の丁寧なスフマート技法が使われ、微妙な肉づけによって、それだけが強烈に目に入ってくる。

表情があり、雄弁に語りかけてくるような手。

うねうねと、それだけが生きているような、闇から浮かぶ手だった。てんの毛並みの柔らかさ

ぼんやりと浮かんだ貌の頬の陰影それらが、近づくに連れて目に入る。

本当にレオナルドが描いたのだろうか。

500年前、この絵の前に、レオナルドがいて、このカンバスに筆を振るったのだろうか…

いくらじろじろ見ても、実感がわかない。

側で、変なおじさんが絵の真下からかがんで眺めている。

右へ行ってはかがみ、左へ行ってはかがんで、下から上を見上げている。おじさんは、絵を見ているのだろうか。

それとも絵のセキュリティをチェックしていたのだろうか。集中出来ないまま部屋を出て次の間へ行くと、甲冑や、ショパン関係のものが展示されている。

それらを見終えて再び、「白貂…」の部屋へ戻る。

今までレオナルドの素描は何度か見る機会があった。

ミケランジェロの素描も見たことがある。それらの500年前の素描は間近で見る事が出来、その筆遣い、そして紙に残された針の穴の跡までもが、感動そのものだった。

そんな薄っぺらな紙切れがよく、500年もの間残されていたものだという感動もあった。

画家の筆致が直接分かるという点で素描は大好きだ。比べて油彩はよそよそしい。

公けに残すものとして、下書きから起して丁寧に絵の具を塗り重ねていくので、画家の筆跡は分かりにくい。

ましてや、何百年も前のものを、ガラスケース越しにとなると、それを堪能するのは不可能に近い…のではないだろうか。…

それでも、私の見方は、多分間違っていたのだと思う。

レオナルド・ダ・ヴィンチの作品だ…という、何か途方もないものを見るんだという、ぎこちない構えが自分にあったと思う。

宣伝の仕方からしてもそれはしょうがないことなのだけれど、

…誰だって、レオナルドの油彩作品となると宣伝したくなるのも無理からぬこと…、

けれど、そうした箱書きで見るのではなく、もっと作品を作品として、構えないで自由に見ても良かったのではないか…

そう思ったりもするのだ。そうすれば、それが何百年も前の女性であるのに、こうして現在の私たちの前に鮮やかに出現して当時を偲ばせてくれる…

そうした幸福な出会いが、彼女と出来たかもしれないのだ。

結局、私が出会ったのは、あの手だったのだと思う。

最初に目に飛び込んで来た、異様に大きい手。それはそれで正しい印象なのだと、思う。

今回のチェチリア・ガレラーニの肖像の印象を、私は正直に書いた。

心がざわついて無心で見られなかったこと、他に気を取られて集中出来なかったこと、そして、期待したほど心を震わせられなかったこと…

けれどそんなことがあってもいいと思った。

絵を見るのはむつかしい。これまでにもいろいろ見て、絵画の鑑賞はとても好きなことだけれど、それでも未だにどういう見方をすればいいのかよく分からない。

もちろん正しい見方などというのはないのだから、人それぞれだろう。

他の客が気になって、タイミング良く見られないこともある。

自分はもっと見ていたいのに、横で見ている人がせかすようなそぶりをされると、ちゃんと見た気にならないし、逆に早く次に移りたいのになかなか横の人が動かなかったり…

自分の呼吸が人と合わないことがよくある。そんな時にどうするかも、展覧会で絵を見る問題点の1つだ。

けれどそれさえも、その展覧会を見たことの、証になるのだ。

展覧会に行くと、その都度何がしか心に残るものだ。

絵を見に行くという事は、案外そうした絵以外の印象も含めて、見た、行ったということになるのかもしれない。

そうでなければ、家で画集を眺めていればいいのだから。

二度と会えないチェチリアと、会ったということを私は誇ろう…

参考文献

集英社 世界美術全集5 レオナルド・ダ・ヴィンチ 1978年

解説 下村寅太郎 田中英道

同朋社出版 週刊グレートアーティスト4 レオナルド・ダ・ヴィンチ 1990年

監修 中山公男